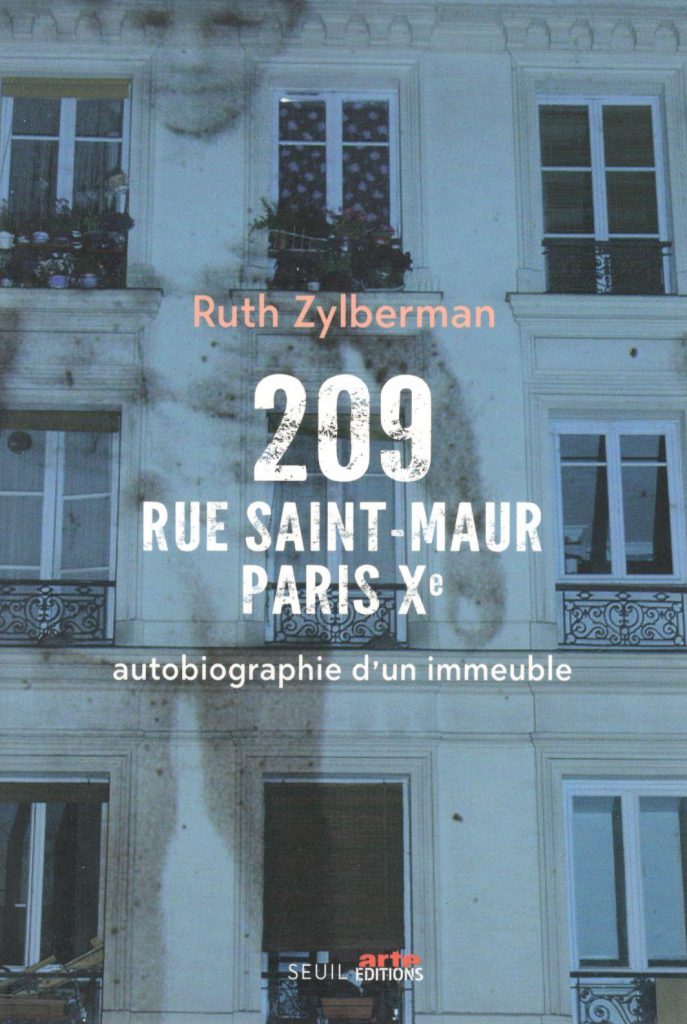

16bis ⸱ 209 rue Saint Maur Paris Xème

R. ZYLBERMAN

ZYLBERMAN Ruth – Seuil

Pendant 4 ans, Ruth Zylberman s’est penchée sur l’histoire d’un immeuble situé dans un quartier populaire de Paris. Elle nous fait remonter le fil du temps, de la Commune à nos jours, mais c’est surtout dans sa recherche du sort des familles juives persécutées pendant la guerre qu’elle révèle son grand talent. On est ému, on sourit, on est bouleversé.

Le livre est placé sous le signe de La Vie mode d’emploi de Perrec, dont une citation est placée en exergue et qui est cité par deux fois dans les deux premières pages. Renforcé dans cette idée par le titre, le lecteur ouvre donc la chronique d’un immeuble parisien. Et bien non, le sujet est tout autre : il s’agit de suivre le destin des enfants juifs déportés, au travers de l’exemple de ceux de cet immeuble. C’est l’objet même de l’enquête du livre, même si certains passages sont comme ajoutés pour donner au livre une sorte de vision historique sur temps long : événements de 1848 et 1871 par exemple, sans compter le Bataclan en 2015. C’est une drôle de façon de voir l’histoire d’ailleurs qui ne fait appel qu’à l’exaspération des sens propre aux moments de crise.

Bref. L’auteur cherche essentiellement la trace des enfants juifs déportés de l’immeuble et mène pour cela une enquête de terrain non sans moyens : elle s’étend sur plusieurs années et se déroule à la fois en France et à l’étranger. Cela dit, cette enquête est sa propre enquête, en ce sens que l’auteur revisite ainsi le destin de sa propre mère. Elle ramène d’ailleurs tout à elle-même et son propre vécu (combien de « je », de « me », …). En ce sens, le titre de l’ouvrage est bien trouvé : c’est sa propre biographie qu’elle explore.

D’où le pathos, le caractère brouillon de la structure du livre (qu’il faut lire avec un crayon à la main pour repérer les diverses familles évoquées). Ce n’est ni un roman, ni une quête (car si l’opiniâtreté est réelle, la rigueur et l’objectivité sont absentes), ni une œuvre d’historien car les archives sont investiguées de façon échantillonnaire et avec une perspective historique bien courte. C’est un gloubi boulga de journaliste de télévision qui enchaîne les images dans le but d’entraîner le lecteur dans sa vision partiale.

Pernicieux.

Je suis en complet désaccord avec le commentaire précédent et je suis très attristée de lire le terme de “gloubi-boulga” accolé à la tentative de Ruth Zylberman de retrouver la trace des habitants juifs du 209 rue St Maur déportés par les autorités françaises entre 1941 et 1944 et notamment des enfants. Mme Zylberman ne se présente pas comme historienne en effet, elle évoque très simplement et très directement ce que son enquête comporte de personnel. Je ne vois pas ce que cela a de pernicieux dans la mesure où elle n’en fait pas mystère. On peut en effet trouver cette enquête brouillonne, voire vaine (elle-même s’interroge sur le sens et la finalité de cette enquête) mais pour ma part j’ai été très émue et vivement intéressée par les histoires et l’Histoire (y compris avant la seconde guerre mondiale) qu’elle évoque à travers l’édification et les changements apportés à l’immeuble et par les vies de ses habitants. Quelle traces laissons nous ? Comment se construisent les souvenirs, comment nous échappent-ils ou nous reviennent-ils ? Ce livre est de mon point de vue une belle et intéressante réflexion sur la mémoire, le souvenir, la transmission.

Il a aussi le mérite de recueillir les souvenirs (justement) et les témoignages de ceux qui ont vécu cette période atroce de notre histoire et qui ne seront bientôt plus là pour nous les transmettre. Il me semble toujours utile de se rappeler qu’il y a 80 ans, les autorités de notre pays envoyaient sans état d’âme à la mort des enfants parce qu’ils étaient juifs.

Je recommande donc la lecture de cet ouvrage, au moins chacun pourra se faire son opinion !

Quelle bonne idée que cette enquete sur l’histoire d’un immeuble de 200 chambres dans un quartier parisien à l’origine populaire à travers la vie de ses habitants.

Baucoup de pudeur dans le traitement de leurs comportements pendant la guerre

C’est la première fois que je mets la note 5 à un livre, depuis 2 ans.

J’ai aimé ce récit qui n’a pas la prétention d’être une thèse d’histoire (quoique la collaboration des historiens émerge à plusieurs reprises) et qui n’en est pas moins un travail de recherche très sérieux et très intéressant. Que reprocher à cette tentative de convoquer le passé du lieu et de retrouver la trace des habitants, trace de la vie que d’aucuns avaient projeté d’éradiquer. Les survivants se retrouvent, retissent un lien, les enfants de ceux-ci suivent le fil tenu par l’auteur pour réanimer une part manquante d’eux-mêmes. C’est la victoire de la vie sur les forces de destruction. La reconnaissance de l’état français n’est pas à la hauteur du carnage accompli avec l’assentiment d’une partie de la population et la collaboration active de la police française. Dans le climat actuel de notre pays, marqué par un regain d’ antisémitisme, ce livre mérite une lecture attentive, d’autant qu’en plus d’être passionnant il est en effet émouvant et très bien écrit. Il sert aussi à se souvenir que la soumission à l’autorité ou à des idéologies frelatées peuvent conduire l’humain à choisir les mauvais combats.

Je ne suis pas d’accord avec le jugement très sévère de Elisabeth.

Une quête passionnante, par moment un peu difficile de suivre toutes les personnes.

Après la lecture de ce livre pour les personnes intéressées, les enfants du 209, rue St Maur visible sur YOUTUBE

J’ai fait la grosse erreur d’aller voir le film avant d’avoir fini le livre. Je l’ai refermé sans espoir de le terminer désormais.

C’est un joli film, qui vaut la peine d’etre vu. On y découvre beaucoup d’humanité.

ll est bien au dessus du livre qui lui est brouillon, compliqué et finalement assez ennuyant.

–

beaucoup trop de longueurs à mon goût. Ce n’est pas l’histoire d’un immeuble mais une recherche d’enfants dont les parents n’ont pas survécu les camps.

La vie d’un immeuble parisien à travers les siècles. Livre bien renseigné et passionnant de bout en bout.

Une idée originale cette sorte d’enquête pour retrouver les anciens habitants de l’immeuble, voire leurs descendants. Une enquête qui mène l’auteur aussi bien en Israël qu’aux États-Unis, lui permettant de recueillir une grande quantité de témoignages. Cependant cette abondance de renseignements rend l’ouvrage un peu lourd et donne quelques difficultés à situer les nombreux personnages. De plus, si les photographies mêlées au texte est une bonne idée, leur impression manque de qualité et les rend souvent illisibles. Note : 3

J’avais bien aimé son film documentaire et je me suis demandé comment en faire un récit de 450 pages ! Ce « making-off » aurait pu être intéressant mais, malheureusement c’est inintéressant au possible, plein de redites et de longueurs. Je me suis profondément ennuyé et j’ai abandonné après 150 pages.

Note 2